Инсайд. Товарищ Сталин и «структурная трансформация экономики»

Товарищ Сталин действительно стал архитектором индустриализации СССР и его политика позволила Советскому Союзу создать мощную производственную базу (которая, по большому счету, фундаментально сохранилась и сегодня, добавим мы).

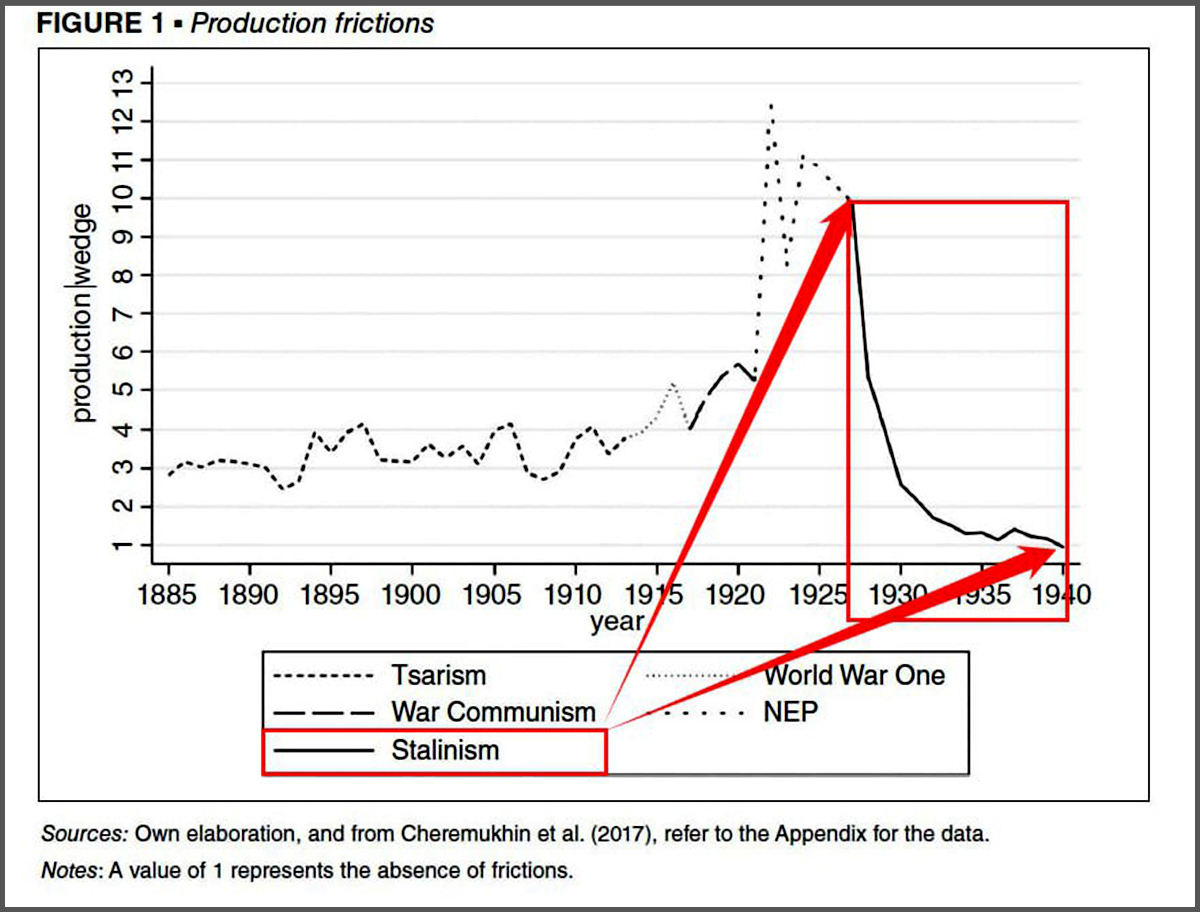

Правда, главным экономическим механизмом «индустриализации» стали не вложения в тяжелую промышленность сами по себе, а эффект от ликвидации т.н. «производственных трений» (production frictions), об этом пишут Гийом Бласко-Пиес и Федерико Тадеи, экономисты из Университета Барселоны, в статье «От серпа к молоту: снижение производственных трений и индустриализация России».

В чем суть их тезиса? Проблемой экономики дореволюционной России были не недостаток ресурсов или технологий, а высокие "производственные трения" , мешавшие ресурсам перетекать из сельского хозяйства в промышленность. Трения создавались монополиями, слабыми финансовыми институтами, сословными ограничениями и архаичными законами, которые не давали капиталу и труду перетекать из деревни в растущую промышленность.

Как это работает? В статье используется модель "межотраслевого клина" (inter-sectoral labor wedge). Проще всего это представить так:

• В идеальной, эффективной экономике без трений зарплата работника в сельском хозяйстве и промышленности должна быть примерно равна его предельной производительности (то есть тому, сколько он на самом деле производит и приносит пользы экономике).

• Если есть трения, возникает "клинья" (wedge) — разрыв между зарплатой и реальной производительностью.

• Чем сильнее трения — тем больше этот разрыв. Экономика работает неэффективно, ресурсы "застревают" в "неправильных" местах.

Политика военного коммунизма (1918-1921) ознаменовалась беспрецедентным ростом производственных трений — их уровень достиг исторического максимума, но и Новая экономическая политика (1921-1928) не решила проблемы – да, экономика восстановилась (подушевой ВВП вернулся на уровень 1913 г) но структурно осталась такой же архаичной, а «производственные трения» продолжали увеличиваться на 10–12% ежегодно. К 1927 году:

• Промышленная производительность росла на 8–9% в год против 2–3% в сельском хозяйстве

• Доля частного сектора в розничной торговле достигала 75–80%

• Мелкая промышленность производила до 40% всего промышленного выпуска

• Несмотря на частичный успех, структурные дисбалансы сохранялись — разрыв между секторами не уменьшался, а увеличивался. Производительность в промышленности росла быстрее, чем в сельском хозяйстве. НЭП дал толчок восстановлению промышленности (в основном легкой и мелкой), в то время как сельское хозяйство оставалось отсталым.

• НЭП помог экономике восстановиться, но не смог решить структурную проблему — высокие барьеры между отсталым аграрным и растущим промышленным секторами.

И тут за экономику взялся товарищ Сталин - политика насильственной коллективизации привела к фундаментальным изменениям:

• Государственные закупочные цены на зерно были установлены на 40–50% ниже уровня рыночного равновесия

• Через систему государственных заготовок изымалось до 35–40% валового сбора зерна

• Доля крестьянских хозяйств, объединенных в колхозы, выросла с 2% в 1928 до 93% в 1937 году

В результате

• Сельскохозяйственное производство упало на 20–25% в 1930–1932 годах

• Голод 1932–1933 годов унес жизни 6–7 миллионов человек

• Массовая миграция в города составила до 3–4 миллионов человек ежегодно

Параллельно проводилась политика форсированной индустриализации:

• Доля инвестиций в тяжелую промышленность достигла 85–90% всех капиталовложений

• Численность промышленных рабочих увеличилась с 3.5 до 10.5 миллионов человек

• Производство средств производства выросло в 5–6 раз

Но вот производительность труда в промышленности росла - всего на 3–4% в год. То есть никакие сталинские «инвестиции» в промышленность не увеличили ее производительности – тогда что же толкало экономику вперед?

Но если сталинские инвестиции в «станки и конвейеры» не увеличили производительности, тогда что же стало драйвером сталинской индустриализации?

Снижение «производственных трений», отвечают Бласко-Пиес и Тадеи - production frictions резко упали (- 18% в год). Но произошло это не естественным путем, а благодаря грубому административному насилию:

- Коллективизация искусственно обесценила труд в сельском хозяйстве (через заниженные цены), создав "выталкивающий" эффект.

- Индустриализация директивно создала миллионы рабочих мест в промышленности, создав "притягивающий" эффект.

- Голод и репрессии стали "катализатором перехода ресурсов", заставив людей бежать из деревни в город.

Как работала сталинская политика индустриализации

А) Коллективизация сельского хозяйства:

• Занижение закупочных цен: Государство покупало зерно у крестьян по заниженным ценам, а продавало в городах по более высоким, изымая разницу на финансирование индустриализации.

• Усиление монопсонии: Государство стало единственным покупателем, что еще больше увеличило его власть над крестьянами.

• Последствия:

o Резкое падение сельскохозяйственного производства.

o Голод 1930–1933 гг.

o Массовая миграция в города: Люди бежали от голода, увеличивая предложение рабочей силы в промышленности и сдерживая рост зарплат в городах.

o Рост зарплат в сельском хозяйстве: Из-за сокращения количество рабочих рук в деревне, оставшиеся крестьяне стали "дефицитным ресурсом", и их зарплаты (в реальном выражении) выросли.

Б) Принудительная индустриализация:

• Директивное планирование: Начальство поощряли за выполнение плана по валу (output targets), а не за прибыль или эффективность.

• Огромные инвестиции в тяжелую промышленность: Легкий доступ к кредитам от Госбанка.

• Последствия:

o Резкий рост промышленного выпуска и массовый приток рабочей силы в промсектор.

o Снижение относительных цен на промышленные товары.

o Падение производительности: Рост достигался за счет экстенсивного использования дешевого, малоквалифицированного труда бывших крестьян, а не за счет механизации и роста эффективности.

Как эти политики снизили производственные трения?

• Коллективизация увеличила "вклад" аграрного сектора.

• Индустриализация уменьшила "вклад" промышленного сектора (накачала его дешевыми ресурсами и снизила относительные цены).

• Вместе это привело к резкому сокращению разрыва между секторами, то есть к снижению производственных трений.

• 52% от общего снижения трений объясняется именно снижением относительных цен (а не ростом производительности), что напрямую указывает на роль государственного вмешательства в ценообразование.

Действительно ли товарищ Сталин так глубоко понимал макроэкономику?

Вряд ли. Сталин не ставил целью снизить трения. Снижение трений было не целью, а побочным (и крайне затратным) эффектом его политики тотального планирования и отказа от рыночного распределения ресурсов.

Сталинская индустриализация была "экстенсивной". Она достигла своей цели — резкого изменения структуры экономики в пользу промышленности — не за счет роста эффективности и производительности (интенсивный рост), а за счет насильственного перераспределения ресурсов (экстенсивный рост).

Политика коллективизации опустошившая деревню и создавшая push-фактор для миграции и политика индустриализации создавшая pull-фактор за счет директивного создания рабочих мест вместе резко снизили барьеры для перемещения труда и капитала.

При этом цена индустриализации была колоссальной – и частью этой цены было создание неэффективной, затратной экономики с низкой производительностью («overmanning» — завышенная занятость на производстве).

Сталин не построил эффективную экономику. Он сломал старую, неэффективную систему, заменив ее новой, еще менее эффективной системой планового распределения, но которая смогла решить одну задачу — быстрое перераспределение ресурсов в тяжелую промышленность любой ценой.

Чем актуальна для нас история о снижении «производственных трений» , как драйвере сталинской индустриализации?

Да тем, что нынешняя «структурная трансформация экономики» - она, собственно, о том же – как «увеличить выпуск» в производственном секторе экстенсивным образом, за счет выдавливания туда ресурсов из других секторов. Разница в том, что 100 лет назад донором ресурсов выступило крестьянство, а теперь донором ресурсов выступит никому не нужный «городской средний класс».

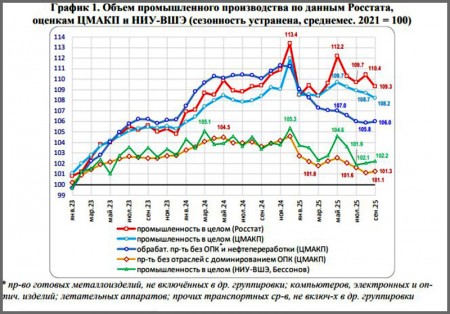

Вспомните, сколько лет все попытки «запустить промышленный рост натыкались на нехватку то сырья, то кадров (да, да «производственные трения», никто не хотел перекачивать в промышленность «капитал и труд»), а главное на нехватку денег – но, как только правительство окончательно определилось со своими настоящими, а не вымышленными приоритетами, выкрутило «бюджетный кран», и стало спрашивать не за «эффективность», а за «объемы выпуска» - так «обрабатывающее производство» заработало на полную мощность, азартно поглощая все доступные ресурсы.

Оказалось, что РФ-промышленность может «работать» только выполняя «правительственный заказ», причем в рамках строго определенной номенклатуры изделий – ничего другого она делать не может, для этого нет капитала, не накопили (не могут, и не собираются этого делать). Поэтому «потребительская экономика» в РФ - это производная от импорта, точнее от размера экспортных доходов, которую правительство может пустить «на потребление», а «производство» в РФ будет выпускать металлические изделия в рамках правительственного заказа.

И когда правительство говорит, что «возврата в прошлое не будет», оно немножко шутит – конечно, ни в какие «нулевые/девяностые» – экономика просто возвращается к той структуре, которая сложилась при товарище Сталине.

PS. При этом правительство будет изо всех сил продолжать поддерживать «потребительскую витрину» так долго, как сможет – оно помнит, что настоящим запросом в «восьмидесятые» была «работа как при социализме, а магазины как при капитализме», а не что-то другое. Люди хотели только полных прилавков в магазинах, продолжать ходить на «производство», выполняя «план по валу», и чтобы смотреть программу «Время» по цветному импортному телевизору. Все это есть.

![]()